范扬,1955年1月生于香港,祖籍江苏南通。1982年毕业于南京师范学院美术系。曾任南京师范大学美术学院院长、教授、博士生导师。现为中国国家画院山水画研究室主任。

在当下的中国画坛,从事中国画创作的人可谓众多,然能卓尔不群,在作品中真正贯注中国文化精神、气象不俗的少矣。范扬先生则正是这少数中突出的一位,他以强烈的个性创作风格步入中国画学之高标而引人注目。他的作品真正洋溢着中国绘画精神的光彩。

中国绘画精神是中国传统文化精神的重要组成部分。中国画是民族文化的精粹体现。中国画学渗透的是东方的哲学智慧,表现的是文化的高蹈境界。中国画学所倡之气韵、境界等等,无不首先在精神之高层面论事。其次在技术上言说。即使是从技法上论,亦无不随情思心绪展开。若中国画所讲之“写”、“笔墨”等等,字面乃言画之动作或工具材料,然其所蕴蓄、累积之文化内涵实不那么简单。如中国画学,古人归为“六法”,而清人王学浩就说:“六法之道,只一写字尽之。”可见中国画学乃玄妙之学,是在形而上之精神层面说事。因之中国画学精神归根结底是华夏文化陶育下的大道哲学,是“成教化、助人伦、穷神变、测幽微、与六籍同功、四时并运、发于天然,非繇述作”之可观之道也。

言范扬先生的画最能体现中国画学精神,盖因范画正是在形而上之精神气象上着力;在画格与人格上去俗亲雅;在道技兼修上更重悟道。且不论其家学禀赋之渊源、才情格致之养成,技能修为之历练,但观其画作,行家里手莫不动容叹为惊愕。其画气象沉雄而不板滞、活脱而无浮滑、流动而无轻邃、华滋而无妍媚,真是一个迥出天机、若骤若驰、斡流旋转的心象世界。诚如范迪安先生所论:“范扬在两个世纪之交这几年里似乎得到了神助,以爆发出来的强劲之力将自己的画境大大地做了提升,在他的作品面前,可以真切地感受到他作画之际‘情驰神纵、超逸优游’的状态。就笔墨的意态而言,他浓笔酣墨,落在幅上皆成‘文章’,显示出解衣磐礴的畅快,达到了通权达变的火候。就描绘的内容而言,他打通了山水、人物、花鸟原有门类界限,只要面对自然,便能‘临事制宜,从意适便’,信手拈来皆得理法,在散乱的节脉中荡起形象的生机。”观其画、识其性而知其人。因为中国画学,实为人学。人学是中国古代文化的核心,而传统的审美实际上又是对自我人格的欣赏。人的胸襟、品藻决定画的格调气象。古人有“人品既已高矣,气韵不得不高;气韵既已高矣,生动不得不至”之说,故读书修品成为传统画家终生之修为。当然人之天性各有不同,或刚或柔,关键在于得正气而不染乎邪病也。

其实,中国画家在作画过程中最能体现其气质、学养、修能及性格。古代画家作画的状态,许多书中亦有记载与描述。米元璋之癫、徐青藤之狂、渐江之静,皆发乎性情,从心所欲,虽禀性迥异,但各具本相,因而笔下都有了个性生命的神彩与活脱。

范扬作画虽无古人“突然绝叫三五声”之狂,却有“笔所未到气已吞”之慨,他落笔率意,不假思索,笔笔相生,息息不绝,纵横涂抹,生趣滔滔。笔下山川云水,如浩荡洪流滚滚而至,驰骋自如,令人惊慑。其气概又如冲陈之骁将,奔突如风,气雄万夫。诚如古人描写“得道者”作画的神情:“当夫运思落笔,时觉心手间有勃勃欲发之势,便是机神初到之候,更能迎机而导,愈引而愈长,心花怒放,笔态横生,出我腕下,恍若天工,触我毫端,天作妙绪。前者之所未有,后此之所以难期,一旦得之,笔以意发,意以发笔,笔意相发之机,即作者亦不自知所以然。”

其实这正是中国画创作的绝高境界,是道技双忘,两相化融得“精神”“圆通”的显示,是画家的创作活动所达到的自由自主的化境。

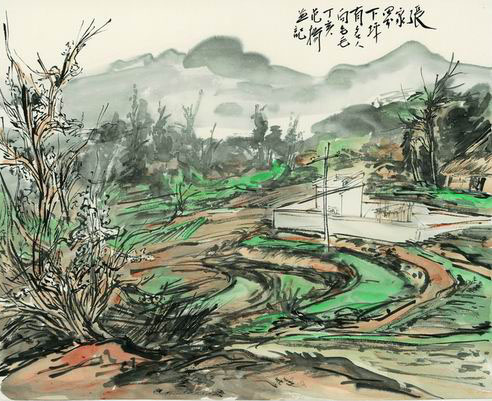

中国画学精神所倡之“解衣磐礴”、“了无挂碍”、“畅性”或“畅情”,实是追求艺术创作上的自由境界,进入无尘俗与功利羁绊的审美理想天地。当然这境界的进入并非易事,这不仅需要笔墨技法的娴熟,山川物象了然胸中,更需襟怀气度的陶育及心灵的澄澈。而这又非一时数日之功,仅靠后天所学也尚难为。范扬虽生长于斯地风雅、文淑秀逸之江东,但其南人北禀、器局宏阔、刚健爽厚,有河朔雄杰气概,然又不失温润中和气象。少年有大志而聪慧,青年得正途而勤勉,壮年入高标而不矜不懈。一种性情皆铺洒纸上,故其画淋漓畅快、无拘无束,顺自然、得天性,虽偶有不尽合古人绳墨处,却处处透出自家意思。一如石涛之表白:“以我襟含气度,不在山川林木内,其精神驾驭于山川林木之外,随笔一落,随意一发,自成天蒙。处处通情、处处醒透、处处脱尘生活、自脱天地牢笼之乎归于自然。”所谓驾驭于山川林木之外,这正是中国画学精神之要旨。中国画家之创作向来是有象可据、随心写形,不拘于一丘一壑的实形真貌,以免走入自然主义的框体中而缺失了精神。范扬对此尤为悟得醒透。他的画并不以描绘实物之形为己任,全以追求精神上蕴含之生运机趣为鹄地。所以写在画面上的“象”乃“心象”而非“物象”,或是假物象以传达“心象”。弗论其所画的是林泉高致或悟禅的罗汉,抑或人物花卉,其画均不受实在物象的限制,一任情怀意绪导引,畅性而为,得意而忘形。沈括就说过“书画之妙,当以神会,难可以形器求也”。对此,黄宾虹更是强调:“艺术流传在精神,不在形貌,貌可学而至,精神由感悟而生。”

“感悟”实为中国文化之奥理,其间弥漫着浓重的玄云妙霭。学而得悟是为渐修,亦有明心见性,直觉顿悟之崖穴高士,范扬似乎两者兼而有之。他于艺事,有着积学渐修的几十年过程,有中西绘画科班学习的长期实践,有工笔山水、人物以及花鸟全方位的涉猎,有壮游大江南北的阅历(当然近年尚有周游亚、非、欧之万里行程)。但他还年仅弱冠时就是个有悟性的人,因之在打基础的那些年,他追求高标、心慕贤圣、远离流俗、渐行渐修,至上世纪90年代中,他豁然“明透”,似已“神会”中国画之玄妙,遂自由自在起来。精神秀爽,笔底自无凝滞,自滋遂以恣纵笔意,大刀阔斧,冥造出缥缈、恍惚、混沌、大气淋漓,浑厚华滋的山水画新风貌,从而大大提升了自身的画境气象。时人谓之“放松的黄宾虹”。实则,他学过王原祁,深研董玄宰,临过范宽,自然极服黄宾虹,但并未多染习,或许是殊途而同归罢了。宾翁之画用线功力高深,五笔七墨,驰骋自由。又擅用水故写出浑厚、丰富、华滋的心象世界。范扬作画亦善用线、用水,笔笔中锋、提按顿挫、化晕机趣,造出阴阳淘蒸玄化的境象气韵。

中国画的郁勃气息皆在水墨的运用,而水墨之运用又全仰赖笔力,清人张式在《画谭》中讲:“以墨为形,以水为气”,宾翁更指出:“墨法妙于用水,水墨神化,仍在笔力,笔力有亏,墨无光彩。”范扬多年勤习书法,以书入画,笔力遒劲,加之极擅用水,故其作画,一笔下去,既使墨“醒”,更令纸“活”,创造出生机,流溢出光彩。

范画的又一大特点是沉雄浑茫的画面,极富韵律感和动流气息。如果说中国画是“心迹”的外化,范扬正是一个将活跃的神思、豪放之情怀、心智的直觉无挂碍地挥写出来的人。他不役于形,不弊于物,不止于闻见,而是大其心体天下万物,烛天理明万象而无所隐遁也。如刘勰所言:“夫神思方运,万涂竟萌……登山则情满于山,观海则意溢于海,我才之多少,将与风云而并驱矣。”又如董玄宰论:“画之道,可谓宇宙在手者,眼前无非生机。”这样写出的画自然有着活泼的生命,“故可周流一切,贯通一切,生化一切,大用一切,风动蛇行,鸢飞鱼跃,乌黑鸪白,及一切生生化化,无处不是道体流行,天道自然。”

古人曾讲:“得时不如得器,得器不如得志。”范扬少时,得师长点拨,遂有当大艺术家之志向,浸染丹青后,一发而不可收。及至年稍长,更具宏识,立志在中国画领域“弘既往之风,导将来之器识”。故每学则取法甚高,固不降格以从众。论者以为,境界愈高,愈能产生磊落之人格,也自然远却了鄙俗猥琐,逐渐养成宽裕雍容之情怀,奋扬豪迈之气象,自信天成,胸有卓识,落落大方。得名噪画坛后亦无矜持自满,尤孜孜以求,左图右史,学而不倦。凡出游,则笔不离手,弗论海内境外,所见所感,必速写记之,久而久之,蕴愈深而植愈厚。故其画路之宽、各科之能,时人难及。

由是而知,范扬先生的画,境界在于精神气象;深厚在于学植修养;风格在于天性禀赋;文脉在于中国文化精神。在今之中国画坛,他不仅是个性风格最强烈的,又是充满自信与最具自由精神的;是气韵与骨法兼得的;因而也是最能全面体现中国绘画精神的。